気管支喘息

「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった呼吸音や、止まらない咳、痰。

これらの症状に悩まされていませんか?

気管支喘息は、気道の慢性的な炎症によって引き起こされる病気で、適切な診断と治療がとても大切です。

これらの症状に悩まされていませんか?

気管支喘息は、気道の慢性的な炎症によって引き起こされる病気で、適切な診断と治療がとても大切です。

気管支喘息とは

気管支喘息は、アレルギーやその他の要因によって気道が慢性的に炎症を起こし、様々な刺激に対して過敏に反応するようになる病気です。

気道が狭くなることで呼吸がしにくくなり、特徴的な症状が現れます。

気道が狭くなることで呼吸がしにくくなり、特徴的な症状が現れます。

炎症による気道の過敏性

気管支喘息では、気道の粘膜が炎症を起こし、わずかな刺激にも敏感に反応してしまいます。

アレルギー体質の方に多く見られますが、成人してから発症するケースや、アレルギーとは関係なく発症するケースもあります。喫煙やストレスなども、喘息を悪化させる要因となることがあります。

気道が炎症を起こすと、気道の壁が厚くなったり、気道の中に痰が増えたりすることで、さらに空気の通り道が狭くなってしまいます。

この状態が長く続くと、気道そのものが変化してしまい、治療が難しくなることもあります。そのため、早期に適切な治療を開始し、炎症をしっかりと抑えることが非常に重要です。

アレルギー体質の方に多く見られますが、成人してから発症するケースや、アレルギーとは関係なく発症するケースもあります。喫煙やストレスなども、喘息を悪化させる要因となることがあります。

気道が炎症を起こすと、気道の壁が厚くなったり、気道の中に痰が増えたりすることで、さらに空気の通り道が狭くなってしまいます。

この状態が長く続くと、気道そのものが変化してしまい、治療が難しくなることもあります。そのため、早期に適切な治療を開始し、炎症をしっかりと抑えることが非常に重要です。

気管支喘息と咳喘息との違い

よく似た病気に咳喘息がありますが、気管支喘息とは異なり、息苦しさや「ヒューヒュー」といった喘鳴(ぜんめい)はありません。咳喘息は、咳だけが長く続くのが特徴です。

しかし、咳喘息を放置すると、約30〜40%のケースで気管支喘息に移行すると言われています。そのため、咳喘息と診断された場合でも、気管支喘息への移行を防ぐため、適切な治療を継続することが大切です。咳が長引く場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な診断を受けるようにしましょう。

しかし、咳喘息を放置すると、約30〜40%のケースで気管支喘息に移行すると言われています。そのため、咳喘息と診断された場合でも、気管支喘息への移行を防ぐため、適切な治療を継続することが大切です。咳が長引く場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な診断を受けるようにしましょう。

気管支喘息の症状

気管支喘息の症状は人によって様々ですが、いくつかの特徴的な症状があります。

これらの症状が気になったら、早めに医療機関を受診しましょう。

これらの症状が気になったら、早めに医療機関を受診しましょう。

典型的な症状

気管支喘息の最も典型的な症状は、咳、息苦しさ(呼吸困難)、そして「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった喘鳴です。

これらの症状は、特に夜間から明け方にかけて現れることが多いのが特徴です。また、季節の変わり目や、ほこり、ダニ、花粉などのアレルゲンに触れた時、運動後、風邪をひいた時などに悪化しやすい傾向があります。

咳は痰を伴わない乾いた咳が続くこともあれば、粘り気の強い痰を伴うこともあります。息苦しさは、息を吸う時よりも吐く時に強く感じることが多く、重症になると横になることもつらくなることがあります。これらの症状は、気管支が狭くなることで起こります。

これらの症状は、特に夜間から明け方にかけて現れることが多いのが特徴です。また、季節の変わり目や、ほこり、ダニ、花粉などのアレルゲンに触れた時、運動後、風邪をひいた時などに悪化しやすい傾向があります。

咳は痰を伴わない乾いた咳が続くこともあれば、粘り気の強い痰を伴うこともあります。息苦しさは、息を吸う時よりも吐く時に強く感じることが多く、重症になると横になることもつらくなることがあります。これらの症状は、気管支が狭くなることで起こります。

症状の悪化要因

気管支喘息の症状は、様々な要因によって悪化することが知られています。例えば、ハウスダスト、ダニ、花粉、ペットのフケなどのアレルゲンは、喘息発作の引き金になることがあります。また、喫煙や受動喫煙、排気ガス、工場からの煙などの大気汚染物質も、気管支に刺激を与え、炎症を悪化させる可能性があります。

風邪やインフルエンザなどの呼吸器感染症も、喘息を悪化させる大きな要因です。感染によって気道の炎症が強くなり、発作が誘発されやすくなります。さらに、ストレスや疲労、天候の変化(特に寒暖差や気圧の変化)なども、喘息の症状に影響を与えることがあります。これらの悪化要因を把握し、できるだけ避けることが、喘息の症状をコントロールするために重要です。

風邪やインフルエンザなどの呼吸器感染症も、喘息を悪化させる大きな要因です。感染によって気道の炎症が強くなり、発作が誘発されやすくなります。さらに、ストレスや疲労、天候の変化(特に寒暖差や気圧の変化)なども、喘息の症状に影響を与えることがあります。これらの悪化要因を把握し、できるだけ避けることが、喘息の症状をコントロールするために重要です。

気管支喘息の検査

気管支喘息の診断には、問診や身体診察に加え、いくつかの専門的な検査が必要です。

これにより、正確な診断を行い、適切な治療方針を立てることができます。

これにより、正確な診断を行い、適切な治療方針を立てることができます。

肺機能検査(スパイロメトリー)

肺機能検査は、気管支喘息の診断に最も重要な検査の一つです。この検査では、息を最大限に吸い込み、一気に吐き出す速さと量を測定します。これにより、気道がどの程度狭くなっているか、また、治療によって気道の状態が改善するかどうかを評価できます。

特に、「1秒量(FEV1)」と呼ばれる項目は、気管支喘息の重症度や治療効果を判断する上で重要な指標となります。

気管支喘息の患者さんでは、気道が狭くなっているため、1秒量が低下していることが多く、気管支拡張薬を吸入することで1秒量が改善すれば、喘息である可能性が高いと判断されます。(スパイロメトリーを用いた正確な肺機能評価ができるよう、現在準備中です。)

特に、「1秒量(FEV1)」と呼ばれる項目は、気管支喘息の重症度や治療効果を判断する上で重要な指標となります。

気管支喘息の患者さんでは、気道が狭くなっているため、1秒量が低下していることが多く、気管支拡張薬を吸入することで1秒量が改善すれば、喘息である可能性が高いと判断されます。(スパイロメトリーを用いた正確な肺機能評価ができるよう、現在準備中です。)

気道過敏性検査

気道過敏性検査は、気管支喘息の確定診断に役立つ検査です。この検査では、気道を収縮させる作用のある薬(メサコリンなど)を少量ずつ吸入し、気道の反応性を測定します。喘息患者さんの気道は、健常な人に比べて非常に敏感であるため、ごく少量の薬でも気管支が収縮し、肺機能が低下することが確認できます。

この検査は、気管支喘息の診断を確実にするだけでなく、症状がはっきりしない場合や、喘息と他の病気を鑑別する際にも有用です。

この検査は、気管支喘息の診断を確実にするだけでなく、症状がはっきりしない場合や、喘息と他の病気を鑑別する際にも有用です。

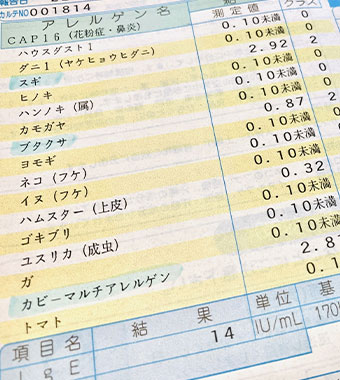

アレルギー検査

気管支喘息の中には、特定のアレルゲン(アレルギーを引き起こす物質)が原因となって発症するアトピー型喘息があります。アレルギー検査では、血液検査や皮膚テストなどを用いて、どのようなアレルゲンに体が反応しているかを調べます。

代表的なアレルゲンとしては、ハウスダスト、ダニ、花粉(スギ、ヒノキ、イネ科、ブタクサなど)、ペットのフケ(犬、猫)、カビなどが挙げられます。どのアレルゲンに反応するかを知ることで、日常生活での対策や、アレルゲンを避けるための具体的なアドバイスが可能になります。これにより、喘息発作を予防し、症状の悪化を防ぐことにつながります。

当院では、アレルギー検査についても実施しております。

代表的なアレルゲンとしては、ハウスダスト、ダニ、花粉(スギ、ヒノキ、イネ科、ブタクサなど)、ペットのフケ(犬、猫)、カビなどが挙げられます。どのアレルゲンに反応するかを知ることで、日常生活での対策や、アレルゲンを避けるための具体的なアドバイスが可能になります。これにより、喘息発作を予防し、症状の悪化を防ぐことにつながります。

当院では、アレルギー検査についても実施しております。

気管支喘息の治療

気管支喘息の治療は、症状を和らげるだけでなく、気道の持続する炎症を根本から抑え、発作が起きないようにコントロールすることが目標です。自覚症状が改善したからといって、治療を中断してしまう方がいらっしゃいますが、それは気管支喘息の病態を考えると最も良くないことです。

適切な治療を継続することで、快適な日常生活を永く送ることが可能になります。

適切な治療を継続することで、快適な日常生活を永く送ることが可能になります。

薬物療法

気管支喘息の治療の中心となるのは薬物療法です。主に、気道の炎症を抑える薬と、発作が起きた時に症状を和らげる薬の二種類があります。

最も治療の基本となる吸入ステロイド薬は、気道の炎症を強力に抑える作用があり、毎日定期的に吸入することで、発作の頻度や重症度を減らすことができます。吸入ステロイド薬は、全身への影響が少ないため、長期にわたって安心して使用できます。

その他、気管支拡張作用のある薬や抗アレルギー薬、強い発作を起こしている場合には抗炎症作用を併せ持つ内服薬など、患者さんの状態に合わせて使用します。

発作が起きた際の治療薬としては、吸入薬を用います。これは吸入すると数分で気管支を広げ、息苦しさや咳を速やかに改善します。

最も治療の基本となる吸入ステロイド薬は、気道の炎症を強力に抑える作用があり、毎日定期的に吸入することで、発作の頻度や重症度を減らすことができます。吸入ステロイド薬は、全身への影響が少ないため、長期にわたって安心して使用できます。

その他、気管支拡張作用のある薬や抗アレルギー薬、強い発作を起こしている場合には抗炎症作用を併せ持つ内服薬など、患者さんの状態に合わせて使用します。

発作が起きた際の治療薬としては、吸入薬を用います。これは吸入すると数分で気管支を広げ、息苦しさや咳を速やかに改善します。

しかし、あくまで一時的な対症療法であり、この薬の使用頻度が高い場合は、喘息のコントロールが不十分であるサインなので、治療内容を見直す必要があります。

当クリニックでは呼吸器専門医が患者さんの症状に応じて、丁寧な説明と専門的な治療を行っています。

当クリニックでは呼吸器専門医が患者さんの症状に応じて、丁寧な説明と専門的な治療を行っています。

生活習慣の改善と環境整備

薬物療法に加えて、日常生活での工夫も気管支喘息の症状をコントロールするために非常に重要です。まず、アレルゲンを避けることが基本です。ハウスダストやダニが原因の場合は、こまめな掃除や寝具の手入れ、エアコンフィルターの清掃などが有効です。ペットを飼っている場合は、対策について医師と相談しましょう。

また、喫煙は喘息を悪化させる最大の要因の一つです。ご自身が喫煙されている場合は禁煙を強くお勧めします。

風邪やインフルエンザなどの感染症は喘息発作の引き金となるため、手洗いやうがいを徹底し、予防接種を受けることも大切です。適度な運動は喘息の症状改善に繋がることがありますが、発作が起きやすい状況での激しい運動は避けるべきです。ストレスも喘息に影響を与えることがあるため、ストレスを上手に管理する工夫も必要です。

また、喫煙は喘息を悪化させる最大の要因の一つです。ご自身が喫煙されている場合は禁煙を強くお勧めします。

風邪やインフルエンザなどの感染症は喘息発作の引き金となるため、手洗いやうがいを徹底し、予防接種を受けることも大切です。適度な運動は喘息の症状改善に繋がることがありますが、発作が起きやすい状況での激しい運動は避けるべきです。ストレスも喘息に影響を与えることがあるため、ストレスを上手に管理する工夫も必要です。